|

| アカガシの仲間?(部分 上田創造館) |

|

| ヤナギの葉脈と鋸歯 |

|

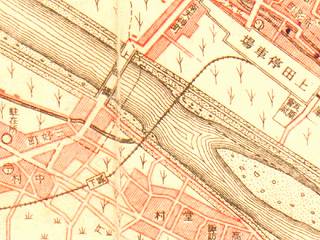

| 別所化石植物群(信濃中部地質誌) |

ムカシランダイスギ・セコイア・メタセコイアの他に、別所層のヤナギ(Salix)も気になっているものの一つで、『信濃中部地質誌』(上田市・青木村)と坂城町の資料にはありますが、豊科町中谷の資料にはありません。標本が少ないためか、郷土資料ではアバウトすぎる判定も見かけます。(細長い葉は「ヤナギの仲間」、細長い貝は「マテガイの仲間」というような。)

ブナ科・クスノキ科が多く、ヤナギ科は少ない気がするのですが、どうなのでしょう…

ヤナギ属の葉

http://syokubutukensaku.o.oo7.jp/topic13.html

別所層の植物化石の一覧を探してみました。

本間不二男(1897-1962)「信濃中部第三紀層の分類(一)」『地球 第9巻 第4号』(昭和3.4 1928)

「(B)第二表 (小平理学士鑑定)」

http://hdl.handle.net/2433/183423

今野圓藏(1898-1977)「信濃中部に産する新生代化石植物群」(本間不二男『信濃中部地質誌』(昭和6 1931) 「第六表 別所化石植物群」より (番号 種名 属名)

List of Plants of the Miocene "BESSIO FLORA."

1. Sequoia Langsdorfi Hr. セコイア

2. S. Nordenskioldi Hr. セコイア

3. Pinus sp. マツ

4. Bambusium sp. タケ

5. Salix boliosa Newb. ヤナギ

6. S. membranaceous Newb. ヤナギ(紙質)

7. S. sp. ヤナギ(洋紙質)

8. Alnus sp. (ハンノキ属)

9. Quercus progilva Kryst.

10. Q. cf. glauca Bl. 革質葉カシ (アラカシ)

11. Q. cf. salicina Bl. 革質葉カシ (ウラジロガシ)

12. Q. cf. stenophylla Makino 革質葉カシ (ヤナギウラジロガシ)

13. Q. cf. consimilis Newb. 紙質葉カシ

14. Q. sp. (acuminate, densinerves) 紙質葉カシ

15. Celtis sp. エノキ

16. Actinodaphane sp. アヲカゴノキ

17. Cinnamomum sp. クスノキ

18. Laurus sp. ゲツケイジユ

19. Machilus sp. タブノキ

20. Persea speciosa Hr. (ワニナシ属)

21. Ilex sp. モチノキ

22. Sapindus falcifolius A. Br, (ムクロジ属)

23. Berchemia sp. クマヤナギ

24. Rapanaea sp. タイワンタチハナ

25. Cassia ambigna Hr. (マメ科カッシア属)

26. Viburnum sp. ガマズミ

『上田小県誌 自然篇』(1963) 105頁より

(B)別所層の化石

-植物-

1 Sequoia longsdorfi HR

2 Tsuga? sp

3 Sapium? sp

松尾秀邦「長野県坂城町別所層の植物化石(特に別所植物群)」『長野県埴科郡坂城町胡桃沢化石群の調査報告』(昭和54.3 1979) より (番号 種名 近似種)

1 Sargassum sp. 近似種はホンダワラ

2 Pinus sp. α 近似種はクロマツ

3 P. sp. β 近似種はダイオウマツ

4 Sequoia sempervirens (D. DON) ENDLICHER セコイア

5 Cunninghamia konishii HAYATA ランダイスギ

6 Cryptomeria japonica D. DON スギ

7 Calocedrus sp. ? 近似種ショウナンボク

8 Chloranthus sp. ? 近似種センリョウ

9 Salix membranaceous 近似種ヤナギ

10 Myrica sp. 近似種ヤマモモ

11 Quercus cfr. glauca 近似種アラカシ (常緑ガシ)

12 Q. cfr. salicina 近似種ツクバネガシ (常緑ガシ) (※近似種ウラジロガシ?)

13 Q. cfr. stenophylla 近似種ウラジロガシ (常緑ガシ)

14 Q. cfr. consimilis 近似種不明

15 Q. sp. 近似種不明

16 Lithocarpus (Pasania) sp. 近似種マテバシイ

17 Celtis sp. 近似種エノキ

18 Ficus sp. 近似種ガジュマル

19 Cinnamomum sp. 近似種クスノキ

20 Machilus japonica SIEB. et Zucc. ホソバタブ

21 Litsea japonica Juss. ハマビワ

22 Actinodaphne sp. 近似種コガノキ

23 Laurus sp. 近似種ゲッケイジュ

24 Pittosporum sp. 近似種トベラ

25 Liquidambar sp. 近似種タイワンフウ

26 Mallotus sp. 近似種アカメガシワ

27 Daphniphyllum sp. 近似種ユズリハ

28 Rhus sp. 近似種ハゼノキ

29 Ilex sp. 近似種モチノキ

30 Sapindus sp. 近似種ムクロジ

31 Berchemia sp. 近似種クマヤナギ

32 Hibiscus sp. 近似種ハマボウ

33 Ternstroemia sp. 近似種モッコク

34 Rapanaea sp. 近似種タイワンタチバナ

35 Osmanthus sp. 近似種モクセイ

36 Nerium sp. ? 近似種キョウチクトウ

37 Viburnum sp. 近似種ガマズミ

38 Bambusium sp. 近似種タケ

川瀬基弘・小池伯一「長野県南安曇郡豊科町中谷に分布する中新統別所累層最上部の大型植物化石 第一報~第三報」(信州新町化石博物館研究報告 第4号(2001) 第5号(2002) 第6号(2003))

「長野県南安曇郡豊科町中谷に分布する中新統別所累層最上部の大型植物化石(第三報)」(2003) 「付録3. 中谷産植物化石の近似現生種及びそれらの特徴」より (No. 学名 近似現生種)

01 Picea miocenica Tanai (ハリモミ P. polita)

02 Pinus miocenica Tanai (アカマツ P. densiflora)

03 Pinus sp. A (クロマツ P. thunbergii)

04 Pinus sp. B (ダイオウマツ P. palustris)

05 Cunninghamia protokonishii Tanai & Onoe (ランダイスギ C. konishii)

06 Metasequoia occidentalis (Newberry) Chaney (メタセコイア M. glyptostroboides)

07 Sequoia langsdorfii (Brongniart) Heer (セコイア S. sempervirens)

08 Sequoiadendron primarium Miki (セコイヤオスギ S. giganteum)

09 Taiwania japonica Tanai and Onoe (タイワンスギ T. cryptomerioides)

10 Calocedrus notoensis (Matsuo) Huzioka (オニヒバ C. decurrens)

11 Comptonia naumanni (Nathorst) Huzioka (C. peregrina)

12 Pterocarya asymmetrosa Konno (サワグルミ P. rhoifolia)

13 Alnus protomaximowiczii Tanai (ミヤマハンノキ A. maximowiczii)

14 Castanopsis miocuspidata Matsuo (ツブラジイ C. cuspidata)

15 Castanopsis sp. 1 (Castanopsis 属 全縁)

16 Castanopsis? sp. 2 (Castanopsis 属 非全縁)

17 Fagus antipofi? (F. grandifolia アメリカブナ)

18 Quercus mandraliscae Gaudin (ホソバシラカシ Q. longinux)

19 Quercus miovariabilis Hu and Chaney (アベマキ Q. variabilis)

20 Quercus nathorstii Kryshtofovich (アラカシ Q. glauca)

21 Quercus praegilva Kryshtofovich (イチイガシ Q. gilva)

22 Quercus yabei Huzioka (シラカシ Q. myrsinaefolia) (※ Cyclobalanopsis yabei ?)

23 Quercus sp. 1 (Q. bambusaefolia)

24 Quercus sp. 2 (ツクバネガシ Q. sessilifolia)

25 Pasania? sp. (マテバシイ属 Pasania)

26 Celtis miobungeana Hu and Chaney (エゾエノキ C. jessoensis)

27 Ulmus subparvifolia Nathorst (アキニレ U. parvifolia)

28 Zelkova ungeri(Ettings.) Kovats (Z. serrata ケヤキ)

29 Actinodaphne nipponica Tanai (バリバリノキ A. longifolia)

30 Actinodaphne oishii Huzioka (カゴノキ A. lancifolia)

31 Cinnamomum miocenum Morita (クスノキ C. camphora)

32 Cinnamomum lanceolatum (Unger) Heer (ヤブニッケイ C. japonicum)

33 Lindera gaudini (Nathorst) Tanai (ヤマコウバシ L. glauca)

34 Lindera paraobtusiloba Hu and Chaney (ダンコウバイ L. obtusiloba)

35 Machilus ugoana Tanai (ホソバタブ M. japonica)

36 Gleditschia miosinensis Hu and Chaney (サイカチ G. japonica)

37 Robinia nipponica Tanai (ハリエンジュ R. pseudo-acacia)

38 Daphniphyllum sp. (ヒメユズリハ D. teijsmannii)

39 Rhus inouei Huzioka (ウルシ R. verniciflua)

40 Rhus miosuccedanea Hu and Chaney (ハゼノキ R. succedanea)

41 Rhus protoambigua Suzuki (ツタウルシ R. ambigua)

42 Acer prototrifidium Tanai (トウカエデ A. trifidium)

43 Ternstroemia maekawai Matsuo (モッコク T. japonica)

関連の以前の記事です。

植物化石の観察

https://kengaku5.hatenablog.com/entry/36009683