|

| 生島足島神社東鳥居。正面の朝日の写真は1枚もなく、どれも斜めから? |

|

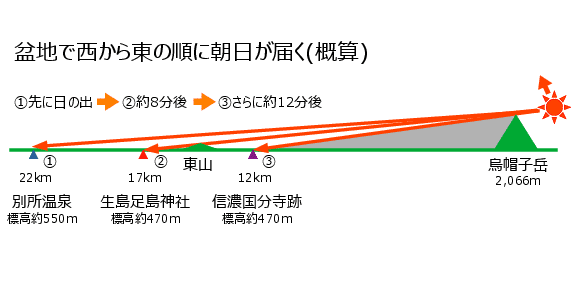

| 西鳥居正面。烏帽子岳の北の方角。夏至の太陽は烏帽子岳の南に出る? |

|

| 東鳥居での夏至の日の出の位置(推定。写真は冬) |

|

| 泥宮での夏至(翌日)の日の出。烏帽子岳山頂よりも南(UCV「太陽の線 夏至編」1994) |

|

| 夏至の太陽が中央に出るのは生島足島神社ではなく泥宮?(UCV「太陽の線 夏至編」1994) |

月刊ムー3月号に信州レイラインの記事があると教えて頂き、ウェブにある地図を見たら、生島足島神社、信濃国分寺跡、別所温泉の位置は良いのですが、その他は(主に南側に)ずれているようでした。生島足島神社はもう少しだけ西。大日孁神社は図の線よりも北。(図のレイラインの角度は約24度)

上田市の資料でも、BS-TBS 日本遺産スペシャルでもそうでしたが、レイラインの話なのに、正確な位置を誰も確認していない?(レイラインの話だから?)

(※2月24日 BS-TBS 彩~日本遺産~ でも12月27日と同様のアバウト地図でした。地元施設や上田市行政チャンネルで同様の動画を流しているそうで、中身を気にする人はいないのかも。ガイドも観光客も知れば知るほど気付くと思うのですが、フェイクも含めて楽しむということが本当にできるのでしょうか。インチキは恥でしかないのでは…)

どうしても日本遺産の看板がほしかった?

本当に郷土をオカルト聖地にしたい?

いざとなれば、知らなかった、だまされた、自分たちも被害者、で責任回避?(デジャブ…)

月刊ムーの記事には別所温泉の内容は無く、名前が冒頭と地図(別所温泉を通らないレイライン)と展望写真の3か所にあるだけ、とのこと。

上田市の日本遺産ストーリーの資料には「約30度」のような具体的な数字はなかったと思います。別所温泉がレイライン上にあるという設定?なので、位置・方位は曖昧にして、相手に補完させる手法? (別所温泉ウェブサイトの文章では「直線」ではなく「導く」等の言葉でレイラインを表現?していました。もしかして「直線」は迷惑?)

最近見た別所温泉や塩田地域の資料でも、生島足島神社の線が別所温泉を通らない図を使っていました。日本遺産ストーリーの文章だけが宙に浮いた(梯子を外された)ような状態?

アバウト地図(もし意図的な印象操作ならインチキ地図)は上田市公認?(上田市行政チャンネル 動画 2021.3.17)

(鳥居と夕日の映像は日付が不明。夕日が北寄りで、冬至の約3~4週も前か後?)

(生島足島神社を大地や太陽信仰の「中心」とするのは直観とは矛盾します。平野の端の方にあって、朝日を見るには東側の山に近すぎ。日の出は塩田平では遅い方。例えば「東方の標識」の方が感覚的には自然。)

the Ray Lines も公式? 別所温泉活性化プロジェクトのウェブサイトでは ley line でしたし、昨年の講演会でも RAY LINE ではない とのことでしたので、変更された? あるいは Ley Line との併用? あるいは「Ley Line ではない、独自概念だから曲がった直線でも問題ない」という理屈にまでなる?(twitterアカウントは leyline にしたようで… これも、こまけぇこたぁいいんだよ?)

地図も正確に示せないのに、日の出・日の入位置を実証的に説明できる?

(正確な部分を示すと、曖昧な部分を否定してしまうというジレンマ。)

シンボルのように使われる"

斜め鳥居"(斜めから見た鳥居と朝日の写真)は、鳥居を朝日に向ける意図が無かったことの証拠なのでは?

おおよそ東の方に信濃国分寺、西の方に別所温泉があるというだけなら、何が特別?

追記:今年は曇りが多かったので、これまでの観察も合わせて、生島足島神社の夏至の日の出の位置を推定してみました。(上の写真)

東鳥居では右の柱近くの鉄塔の左。落葉樹の丸いシルエットが2つ並んで間に松?が見える付近のようです。(※位置を訂正しました。地図:

鉄塔 日の出位置の松? ウェブの写真:

道と川の駅事務局の方 市議の方 山稜が底辺、太陽の中心が頂上、頂上の角度が約36度、右が直角の三角形の左の頂点の位置)

鳥居から西へ離れると太陽は右へ移動して十数m?で鳥居の外へ。反対に鳥居に近付くと太陽は右から中央へ寄ってきますが、鳥居が視界からはみ出します。

前提無しに素直に見れば「鳥居の中の右から上がる」等が妥当で、「鳥居の真ん中から上がり」(日本遺産ストーリー)が正しいとは言えないかと。(これと

斜め鳥居の組み合わせは、誤解・不快感を与えるリスクもあるのでは…)

上田市の日本遺産の問題点

1. 別所温泉、生島足島神社、信濃国分寺は1本の直線状に配置されてはいない。地図を見れば明白。(「この地が"特別"であると伝えるために"おおよそ"直線状に配置した」という、矛盾したヘンテコなストーリー?)

2. パンフレットの地図では位置と線の幅・角度を曖昧にしてごまかしている。PR動画では位置を動かして、直線状に偽装している。(嘘の連鎖は今後も続く?)

3. 夏至の朝日が生島足島神社の東鳥居の真ん中から上がるというのは、斜めから見ればの話で、鳥居は朝日に向けられてはいない? また、生島足島神社に夏至の朝日が届くのは塩田平では最後の方で、信濃国分寺はさらにその後。別所温泉の日の出の時刻にはどちらもまだ山の影の中で朝日は届いていない。「朝日が照らす光の線」「レイラインがつなぐ」の意味が不明。(日の出が遅い所からやってきて「この光は(アバウトに見れば)こちらの方角から来た特別な光だからありがたく思え」と要求する変な人?)

4. 根拠を示さずに、大日如来像とレイラインの関係を繰り返し強調。(大日如来像を見つけたらすべてレイラインに結び付けようとする。仏教からも離れた新たな教義に近いのでは? 大日如来像が各地に存在することは、大日如来像とレイラインの関係性が低いことを示唆します…)

5. 日本遺産関係の誤りを訂正する制度・体制が不明確。(現状は無検証で、誤情報を放置・拡散中。誰も内容に責任を持たない? 日本遺産制度には品質保証の規定はある? 審査・認定された件なので、誤解を招く表現があったから(問題になる前に)一部修正したい、と言えば、簡単には切り捨てにくい気もしますが… 文化庁の審査も不思議で、誰がどんな審査・評価をしたのか、資料があるなら見てみたいです… (認定されなかった所はどうやって納得している?))

上田市の2つのレイライン

1つは 信濃国分寺跡-生島足島神社-泥宮-女神岳 のライン。(東西の傾き約25度) 部分的には古くから考えられていたと思いますが、仮説の最初のまとめはたぶん相原文哉氏の「太陽の線」(昭和58 1983)。(ただし、日の出・日の入や社殿・参道の方向と単純に一致するわけではなく、不明確な部分も。)

2つめのラインは、この「太陽の線」に別所温泉を加えたもの。別所温泉活性化プロジェクト(2014~)が考案。別所温泉は「太陽の線」の上には無いので関連付けが必要。以下の手法の混合か?

(1)近さによる関連付け。(同じ塩田平にある温泉地) 妥当性〇 訴求力△

(2)直線以外の関連付け。(風水、龍穴等) 妥当性△ 訴求力△(一部には高評価?)

(3)太陽の線を帯状に変更し別所温泉を含める。(日本遺産ストーリーのレイライン) 妥当性△(×に近い?) 訴求力?

※別所温泉活性化プロジェクト(別所温泉観光協会、別所温泉旅館組合、別所温泉自治会連合会、長野大学、上田市 観光課・交通政策課、上田観光コンベンション協会、㈲信州観光バス、上田電鉄㈱)

上田市の別所温泉観光協会や上田電鉄などがつくる「別所温泉活性化プロジェクト」と長野大学が「信州の魅力発見シンポジウム」を開催 (2015年07月27日記事)

https://shinshu.fm/MHz/22.56/archives/0000475976.html(上記記事より引用)

同プロジェクトは別所温泉に新たな顧客層を呼び込もうーと早朝ヨガや太極拳、護摩体験など、苦を祓う「デトックス」と気や光のパワーを取り込む「チャージ」をキーワードに旅行商品を開発している。

令和元年度「日本遺産(Japan Heritage)」の認定結果の発表及び認定証の交付について(令和元 2019年5月20日)

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/1416977.html(※認定されなかった上田市のテーマ「青空と蚕が紡いだ「映画のまち」信州上田 ~大正浪漫を守り伝える真田の「表裏比興」の精神~」)

令和元年度上田市教育委員会定例会

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/kyoiku/2517.html令和元年12月18日 定例会「今年、これからの日本遺産のストーリーについて組立をしているところである。」

令和2年1月22日 定例会

(※令和2年1月24日が申請受付最終日。1か月前に作成中という報告、2日前の会議で資料差し替え(テーマが現在と異なり、この後も変更した?)、というあわただしい状況。レイライン自体の検証を十分に行える状況になかった? もしかして推敲の過程で、曖昧にしていた部分が単純化されて明確な虚偽になった?)

『週刊うえだ 令和2年9月26日』5頁より引用(『信濃路 昭和58年7月』相原文哉氏「太陽の線」の記事について)

二か月前、五月に発行された「信濃路」の塩田平の特集のために書かれた原稿でしたが郷土史家の反対で次の号に。当時まだ塩田平の研究は、この説を受け入れるほど進んでいませんでした。

(※38年前、太陽の線の仮説に懐疑的な人が少なからずいたようです。7年前、別所温泉活性化プロジェクトが旅行商品に取り入れるまで地域では特に進展は無かった? 現在はどうなのでしょう? ウェブでは6月の認定直後に批判的な反応があり、11月に批判記事が出て、擁護は無く、公式周辺は無対応、認知度・評価を調査して報告は無し? … ウィルス禍でそれどころではなく、関心も危機感も低迷中?)

朝日いろいろ、信州上田・塩田平の日本遺産ストーリー

https://kengaku2.blogspot.com/2021/06/blog-post.html

別所神社、縁結びの謎

https://kengaku2.blogspot.com/2021/02/blog-post_5.html日本遺産ストーリー、子供銀行券、ハーメルンの笛吹き男 (日本遺産スペシャル)

https://kengaku2.blogspot.com/2020/12/blog-post_31.html新しい鞍が淵伝説

https://kengaku2.blogspot.com/2020/10/blog-post_27.html夕日いろいろ 信州上田・塩田平の日本遺産ストーリー

https://kengaku2.blogspot.com/2020/12/blog-post_19.html

曲がった直線、裸の王様、袈裟供養

https://kengaku2.blogspot.com/2020/11/blog-post_15.html日本遺産 レイラインの幅

https://kengaku2.blogspot.com/2020/10/blog-post_15.html日本遺産 ストーリーのデパートメント化

https://kengaku2.blogspot.com/2020/11/blog-post_12.htmlバーチャル別所線ガイドの動画

https://kengaku2.blogspot.com/2020/12/blog-post_5.htmlJapan Heritage fake ley line

https://kengaku2.blogspot.com/2022/02/japan-heritage-fake-ley-line.html